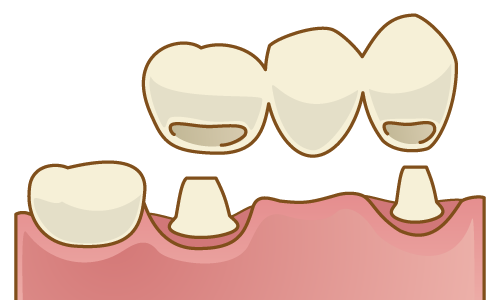

抜けた歯の隣の歯を利用して、橋を渡すようにダミーの歯を作り、噛めるようにするのがブリッジです。抜けた歯が少数で、その両隣に丈夫な歯がある場合選択できます。

ブリッジは、保険適用のものと、自由診療のものがございます。取り外しなく使用することができ、他の治療法に比べて短期間で作製が可能です。また、固定して使用するため、ダミー部分に磨き残しが溜まりやすくなるので、充分な清掃が必要となります。抜いた歯の両隣の歯を削り支えとするため、健康な歯であっても削る場合があります。

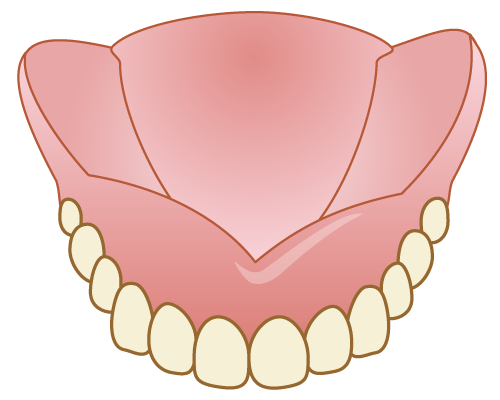

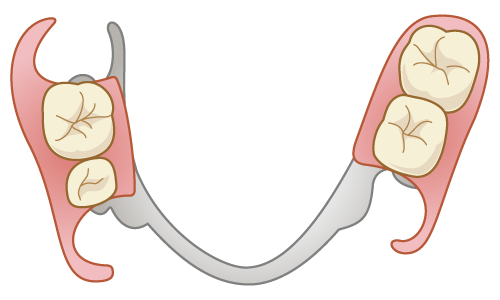

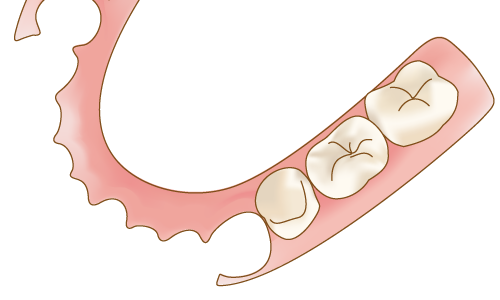

多くの歯が抜けた場合に、歯ぐきの上に人工の歯を乗せ、失われてしまった歯を補う治療法です。支えになる歯があれば、留め具をかけて部分入れ歯になります。ブリッジのように固定性ではないので、取り外しが必要となります。

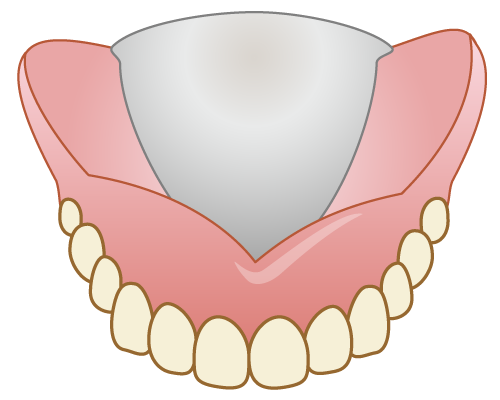

入れ歯には保険適用の樹脂製のものと、自由診療のものがございます。樹脂製は安価で作製でき、壊れても修理がしやすいというメリットがありますが、分厚いため装着時の違和感が大きくなります。また、部分入れ歯の場合は金属の留め具で固定するようになります。自由診療の入れ歯は、装着時の違和感を少なくするための薄い金属製のものを使用します。金属は温度を感じることができるので、食事も美味しく食べられます。

患者さまのご要望に合わせてご提案させていただきます。ご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

保険適用の樹脂製の入れ歯です。安価で作製でき、修理も比較的容易です。樹脂でできているため耐久性が低いことと、厚みがあるため違和感が大きいことがデメリットです。

金属製の入れ歯です。自由診療となります。耐久性があり薄くつくられているため違和感が少なく、また金属は温度を感じることができるため、樹脂製の入れ歯と比べて食事を美味しく感じることができると言われています。

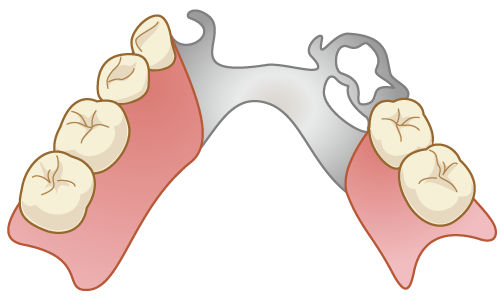

保険適用の部分入れ歯です。部分入れ歯は、欠損した歯の代わりとなる人工歯、歯ぐきの上に乗る「床(しょう)」、それらを固定するために健康な歯にひっかける留め具(クラスプ)で構成されています。このうち、床がプラスチック、留め具が金属でできているものが保険適用となります(例外もあります)。留め具が金属でできていると入れ歯をしているとすぐに分かるため、審美性を気にされる方は自費の入れ歯をお勧めします。

自費の部分入れ歯です。留め具がなく、床の面積を広げて歯ぐきを覆うことで義歯を固定させています。床は歯ぐきと同じ色のため、周囲に入れ歯をしていると気づかれにくくなります。また、留め具がない分、健康な歯への負担が少ないのもメリットです。

床の素材が金属でできている、自費の部分入れ歯です。歯ぐきを覆う部分は歯ぐきと同じ色でできており、表側から見えない部分が金属でできています。耐久性に優れており、薄くつくられるため違和感がないのがメリットです。症例によっては留め具を使用することがありますので、その場合は金属が外から見えてしまいます。

骨の部分に人工歯根を埋め込んで、その上から人工の歯をかぶせる治療法をインプラントと言います。

インプラントのメリットは、ブリッジのように周りの歯を削らなくて良いことと、入れ歯のように取り外しがないことです。また、見た目にもインプラントを入れているということはほとんど分からないので、審美性にも優れています。

デメリットとしては、外科処置が必要であることと、保険が適用されないため治療費用が高額になりがちなことです。もし興味がある方は、1度ご相談ください。

インプラントは自然な咬み心地が期待でき、見た目も天然歯に近いので様々な患者さまのお悩みを解消できます。しかし、どのような治療法も完璧なものは存在しません。問診や治療前には、丁寧にメリット・デメリットをお伝えいたします。

1

CT撮影やレントゲン撮影を含めたカウンセリングを行います。患者さんのお悩みをヒアリングし、お口の状態を分析した後、治療計画を作成します。

2

インプラント治療に適していると判断できた場合、外科手術に進みます。まず歯肉を開き、インプラント体を埋め込んだ後に歯肉を閉じるのが最初のステップです。

3

顎の骨と埋め込んだインプラント体が結合するまで、ある程度の時間がかかります。これを定着期間と呼び、3ヶ月から半年ほどの期間が必要です。

4

十分にインプラント体が定着した後、歯肉を開き、人工歯をつなぐ支柱(アバットメント)を取り付けます。

5

見た目や嚙み合わせのチェックが済んだ人工歯を、支柱(アバットメント)に対して被せていきます。

6

歯肉の状態や最終的な見た目などを確認して治療は終了となります。ただ、インプラントを長く保つためにはメインテナンスが不可欠です。定期的な検診を心がけましょう。